陰郄穴是手少陰心經(jīng)的穴位之一,位于前臂掌側(cè),當(dāng)尺側(cè)腕屈肌腱的橈側(cè)緣,腕橫紋上0.5寸。陰郄穴有清心安神、溝通心腎、清心滋陰、安神固表的作用。主治心痛,驚悸,骨蒸盜汗,吐血、衄血,暴喑等疾病。

目錄

1.陰郄穴名解

2.陰郄穴位置

3.陰郄穴的功效與作用

4.陰郄穴主治疾病

5.陰郄穴的刺灸法

6.按摩陰郄穴可治頻繁起夜

7.陰郄穴穴位配伍

【陰郄穴名解】

1、陰郄。

陰,水也。郄,空隙也。陰郄名意指心經(jīng)經(jīng)水由本穴回流心經(jīng)的體內(nèi)經(jīng)脈。本穴物質(zhì)為通里穴傳來的地部經(jīng)水,因本穴有地部孔隙與心經(jīng)體內(nèi)經(jīng)脈相通,經(jīng)水即由本穴的地部孔隙回流心經(jīng)的體內(nèi)經(jīng)脈,故名陰郄。

2、手少陰郄、少陰郄。

手,手部。少陰,心經(jīng)也。郄,孔隙也。穴名之意指本穴經(jīng)水循地部孔隙回流地之深部。理同陰郄名解。郄穴之意與本名解同。

3、石宮。

石,腎之所主也,水也。宮,宮殿也,出入的門戶小而內(nèi)部寬大也。石宮名意指本穴的地部經(jīng)水流入地之深部的巨大場所。本穴物質(zhì)為地部經(jīng)水,是從地之天部流入腎骨所處的地之地部,孔隙中流下的細(xì)小水流匯入了腎水的大海之中,故名石宮。

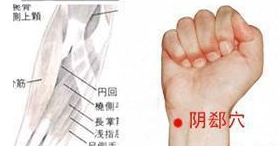

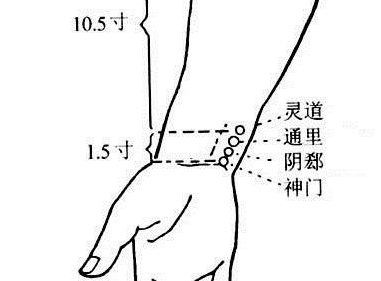

【陰郄穴位位置】

標(biāo)準(zhǔn)定位:陰郄穴位在前臂掌側(cè),當(dāng)尺側(cè)腕屈肌腱的橈側(cè)緣,腕橫紋上0.5寸。

1、取穴方法

仰掌取穴,陰郄穴位于人體的前臂掌側(cè),當(dāng)尺側(cè)腕屈肌腱的橈側(cè)緣,腕橫紋上0.5寸。

仰掌,于尺側(cè)腕屈肌肌腱橈側(cè)緣,神門上0.5寸,橫平尺骨頭的下緣(頭部)處取穴。

2、生理解剖

在尺側(cè)腕屈肌與指淺屈肌之間,深層為指深屈肌;有尺動脈通過;布有前臂內(nèi)側(cè)皮神經(jīng),尺側(cè)為尺神經(jīng)。

陰郄穴下為皮膚、皮下組織、尺側(cè)腕屈肌橈側(cè)緣。血管、神經(jīng)分布同靈道。皮薄,由前臂內(nèi)側(cè)皮神經(jīng)分布。在皮下筋膜內(nèi)除皮神經(jīng)外,尚有起于手背靜脈尺側(cè)部的貴要靜脈。針由皮膚、皮下筋膜穿前臂深筋膜,在尺側(cè)腕屈肌的橈側(cè),可達(dá)尺神經(jīng)和尺動、靜脈之間。

3、層次解剖

皮膚→皮下組織→尺側(cè)腕屈肌腱橈側(cè)緣→尺神經(jīng)。

皮膚→皮下組織→尺側(cè)腕屈肌腱與指淺屈肌腱之間→指深屈肌。

穴區(qū)神經(jīng)、血管

淺層有前臂內(nèi)側(cè)皮神經(jīng)分布;深層有尺神經(jīng),尺動脈的分支分布,并有尺神經(jīng)、尺動脈的本干經(jīng)過。

布有前臂內(nèi)側(cè)皮神經(jīng),尺側(cè)為尺神經(jīng);并有尺動脈通過。

【陰郄穴的功效與作用】

陰郄穴有清心安神、溝通心腎、清心滋陰、安神固表的作用。

心主血脈、主神明,郄穴又善止血、止痛,故陰郄穴可治療心痛、神志病、血證。

汗為心之液,陰虛熱擾,心液不能斂藏而骨蒸盜汗,取陰郄穴養(yǎng)陰清熱以治之。

陰郄有行氣活血、養(yǎng)陰安神的作用。治失音、振寒、盜汗、胸滿,宜瀉而通之。《標(biāo)幽賦》謂:“一瀉陰郄,止盜汗。”《百癥賦》:“陰郄、后溪,治盜汗之多出。”

【陰郄穴主治疾病】

陰郄穴主治心痛,心絞痛,驚恐,驚悸,心悸,吐血,衄血,失語,急性舌骨肌麻痹,骨蒸盜汗,頭痛,眩暈,驚悸怔忡,神經(jīng)衰弱,咳嗽吐血,失眠,健忘,小兒骨蒸,盜汗,失音,胃脘痛,胃出血,霍亂,肺結(jié)核,局部軟組織損傷,目眩,喉痹,失音不能言,肘臂攣痛,手指麻木,虛勞,霍亂吐瀉,胸中熱,癲癇,鼻出血,子宮內(nèi)膜炎等。

陰郄穴主治心痛、驚恐、心悸,吐血、衄血、失語、骨蒸盜汗。

陰郄主要用于心肺及陰虛疾患等:如頭痛、眩暈、心痛、驚悸怔忡、咳嗽吐血、失眠、健忘、小兒骨蒸、盜汗、衄血、失音、胃脘痛、霍亂等[2]。

現(xiàn)代又多用陰郄治療神經(jīng)衰弱、肺結(jié)核、胃出血、急性舌骨肌麻痹、局部軟組織損傷等。

陰郄主治心痛,驚悸,盜汗,衄血,失音等。

陰郄穴主治心痛,心悸;頭痛,目眩,喉痹,失音不能言;吐血,衄血;肘臂攣痛,手指麻木;虛勞,骨蒸盜汗,胃脘痛,霍亂吐瀉,驚恐,胸中熱。

精神神經(jīng)系統(tǒng)疾病:神經(jīng)衰弱,癲癇;

五官科系統(tǒng)疾病:鼻出血,急性舌骨肌麻痹;

其它:胃出血,心絞痛,肺結(jié)核,子宮內(nèi)膜炎。

【陰郄穴的刺灸法】

治法:寒則通之或補(bǔ)之灸之,熱則瀉之。

針刺法

直刺0.3~0.5寸。局部有酸脹感,并可循經(jīng)下行至環(huán)指和小指,或循經(jīng)上行至前臂、肘窩,上臂內(nèi)側(cè),有患者針感還可傳向胸部。

注意:針刺時(shí)避開尺尺側(cè)動、靜脈。

艾灸法

艾炷灸1~3壯;或艾條灸5~10分鐘。

【按摩陰郄穴可治頻繁起夜】

治療陰虛內(nèi)熱,心煩失眠,用陰郄與心俞(第五胸椎棘突下,正中旁開1.5寸)、脾俞(第十一胸椎棘突下,正中旁開1.5寸)、內(nèi)關(guān)(手掌腕橫紋中點(diǎn)向上2寸)、三陰交 (足內(nèi)踝尖向上3寸,小腿內(nèi)側(cè)正中)等穴位。

用手指指腹按壓陰郄穴位,按摩時(shí)要注意力度適中,每次按摩5分鐘,每天按摩2次。反復(fù)的按揉200次到300次,或用皮膚針敲打。

【陰郄穴穴位配伍】

陰郄穴配心俞穴、巨闕穴治心痛;

陰郄穴配大椎穴治陰虛盜汗。

陰郄穴配內(nèi)關(guān)穴、心俞穴治心痛。

陰郄穴配百勞穴、肺俞穴、定喘穴治肺結(jié)核。

陰郄穴配后溪穴治盜汗。

陰郄穴配心俞穴、神道穴,有通陽行氣,寧心定悸的作用,主治心痛,心悸,神經(jīng)衰弱。

陰郄穴配尺澤穴、魚際穴,有清熱涼血止血的作用,主治衄血、吐血。

陰郄穴配中沖穴,治心煩、舌強(qiáng)。

陰郄穴配間使穴、二間、厲兌,治多驚。

陰郄穴配迎香穴,治衄血。

陰郄穴配后溪穴,治盜汗。

陰郄穴配后溪穴、三陰交,有清虛熱,斂陰液的作用,主治陰虛盜汗,骨蒸勞熱。

陰郄穴配二間穴,治寒栗、惡寒。

陰郄穴配三陰交穴、神闕穴,治盜汗。

網(wǎng)頁圖片來源于網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán)請聯(lián)系我們修改或刪除!

中醫(yī)中藥網(wǎng)傳承中藥文化,提供中藥大全、中藥百科、中藥方劑、中藥飲片、中藥材價(jià)格、中藥材種植、中醫(yī)養(yǎng)生、中醫(yī)藥膳、中醫(yī)按摩、中醫(yī)方劑、中醫(yī)推拿、中醫(yī)針灸、中醫(yī)減肥等信息。

免責(zé)聲明:本站中藥百科、飲片、方劑等信息均來自網(wǎng)絡(luò)摘錄,不能用作具體藥方,使用前請遵醫(yī)囑!本網(wǎng)站向用戶無償提供公開的、共享性藥品信息服務(wù)的活動,保證藥品信息來源合法、真實(shí)。業(yè)務(wù)及友情鏈接:2871960833

甘肅普爾康集團(tuán)旗下網(wǎng)站 隴ICP備15002882號 互聯(lián)網(wǎng)藥品信息服務(wù)資格證書 (寧)-經(jīng)營性-2018-0003 (c)2015-2020公安備案.png) 62112202000069號 中醫(yī)中藥大全 All Rights Reserved 網(wǎng)站地圖

62112202000069號 中醫(yī)中藥大全 All Rights Reserved 網(wǎng)站地圖執(zhí)照.png)